抹茶是以覆盖遮荫栽培的茶树鲜叶为原料,经过蒸汽杀青(热风杀青)、干燥制成碾茶,再经粉碎等工艺制成的超微粉末状茶产品。作为一种经过精细加工的高品质茶制品,抹茶凭借其鲜绿的色泽、独特的香气、丰富的风味层次和顺滑的口感,长期以来在日本茶道及日常生活中占据重要地位。近年来,随着社会健康意识的提升,抹茶逐渐赢得全球消费者青睐,尤其在新茶饮、烘焙、甜品和功能饮料等领域的广泛应用,推动了其市场需求的快速增长。

目前抹茶市场需求迅速增长,其风味复杂性和多样性也使其在品质评估和标准化描述上面临诸多挑战。现有研究主要集中于抹茶的风味成分、抗氧化特性及健康效益,尤其是日本学者在风味方面取得了显著进展。研究表明,抹茶的风味成分主要由氨基酸、儿茶素和香气化合物组成,其中L-茶氨酸和儿茶素对抹茶的甘鲜感和苦涩感起着关键作用。此外,抹茶的风味受制作工艺的影响显著,抹茶的粒度和储存方式对风味特征的变化有重要作用。尽管已有研究揭示了抹茶的风味成分及其影响因素,针对抹茶的系统性、标准化感官描述工具的研究仍较为薄弱,特别是在全球化市场中,缺乏统一且科学的工具来准确描述抹茶的独特风味。

感官风味轮是一种广泛应用于食品与饮料行业的感官分析工具,其通过整合感官描述词汇,将复杂的风味特征图形化,已在咖啡、葡萄酒、巧克力等领域得到应用,并推动了这些行业的科学发展与市场规范。茶叶中绿茶、红茶、黄茶、黑茶等已有风味轮的应用,抹茶行业目前尚缺乏一套系统化、标准化的风味轮,这使得抹茶在产品研发、品质管理和市场推广中的风味评估面临困难。因此,行业需要一套科学、系统的抹茶风味轮,帮助清晰定义抹茶独特的风味特征,并为行业各环节提供参考依据。

研究旨在通过感官定量分析,构建一套符合抹茶特点的风味轮。通过整合抹茶的风味、香气、色泽和口感等多维度感官特征,建立科学的标准化描述框架,以期为抹茶的品质评估、产品创新及跨文化市场推广提供精准且系统的支持。

01材料与方法

1、试验材料

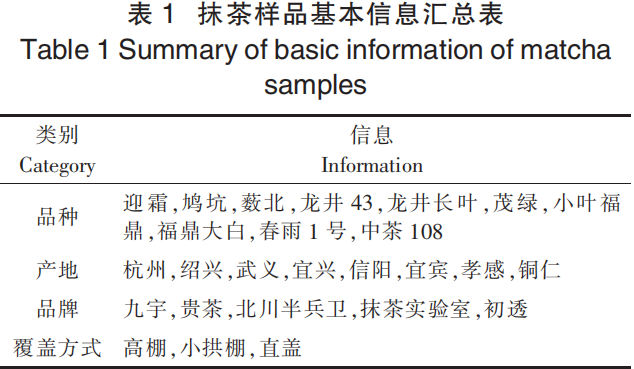

研究共收集了120个抹茶样品,根据GB/T34778—2017《抹茶》,结合品种及区域,最终筛选出51个样品进行后续分析。样品生产日期均为2024年,所有样品独立密封铝箔袋包装,于4℃以下冷藏条件下保存。样品信息见表1。

2、实验方法

①建立感官评价小组

(1)筛选

参考GB/T16291.1—2012《感官分析选拔、培训与管理评价员一般导则第一部分:优选评价员》和GB/T16291.2—2010《感官分析选拔、培训与管理评价员一般导则第一部分:专家评价员》,招募候选评价员,组建了一支由5位专家评价员和1位优选评价员组成的感官评价小组。

(2)培训及评估

对筛选出的合格评价员,进行为期一周的密集培训,培训频率为每周3~4次,每次持续1.5~2h。重点进行感官技能的训练,如味觉、嗅觉、视觉等感官的敏锐度提升,以及如何通过标准化的语言准确描述感官感受。随机挑选了表1中的5个抹茶样品作为评价对象。审评过程中,采用了定量描述分析(QDA)法,要求每位审评员对茶样的感官品质特征进行打分及分析比对。

②描述词的建立

(1)描述词的产生及初步整理

将样品编码并随机呈送,按照GB/T34778—2017《抹茶》制备茶样,各评价员独立地对各样品的香气和滋味给出描述词,评价小组对描述词进行讨论,并根据GB/T16861—1997《感官分析通过多元分析方法鉴定和选择用于建立感官剖面的描述词》,在讨论过程中逐步删除快感术语、定量术语和无关术语。

(2)删减描述词

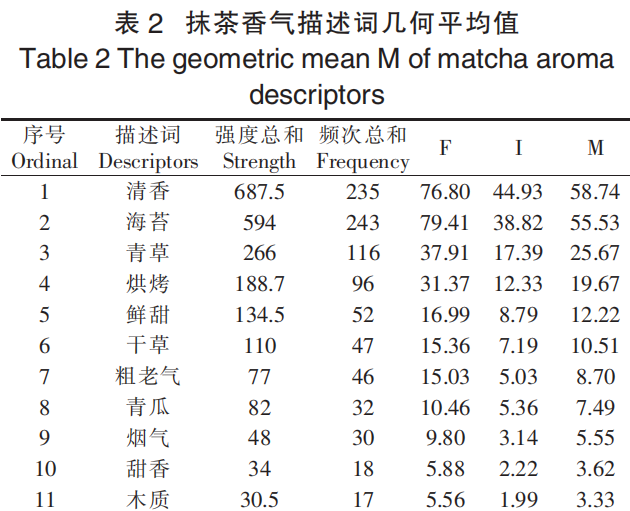

应用5点标度法(0-无,1-弱,2-稍弱,3-平均,4-稍强,5-强),根据整理的描述词分别对51款抹茶样品进行各描述词的强度评价,并运用几何平均值将它们初步分级,除去一些平均值相对低的描述词。

式中:F为描述词实际被述及的次数占该描述词所有可能被述及总次数的百分率;I为评价小组实际给出的一个描述词的强度和占该描述词最大可能所得强度的百分率。

3、风味轮的构建

在深入探讨了所确定的感官属性描述词后,评审小组进行了细致的讨论,对抹茶的感官属性描述词进行了分类和归纳。抹茶风味涵盖了外形、汤色和风味(包含香气和滋味)三大类别。

4、数据处理与统计分析

利用Microsoft Office Excel 2010、Origin 2021进行数据的统计和分析。使用Adobe Illustrator 2021进行风味轮绘制。

02结果与分析

1、描述词库的建立

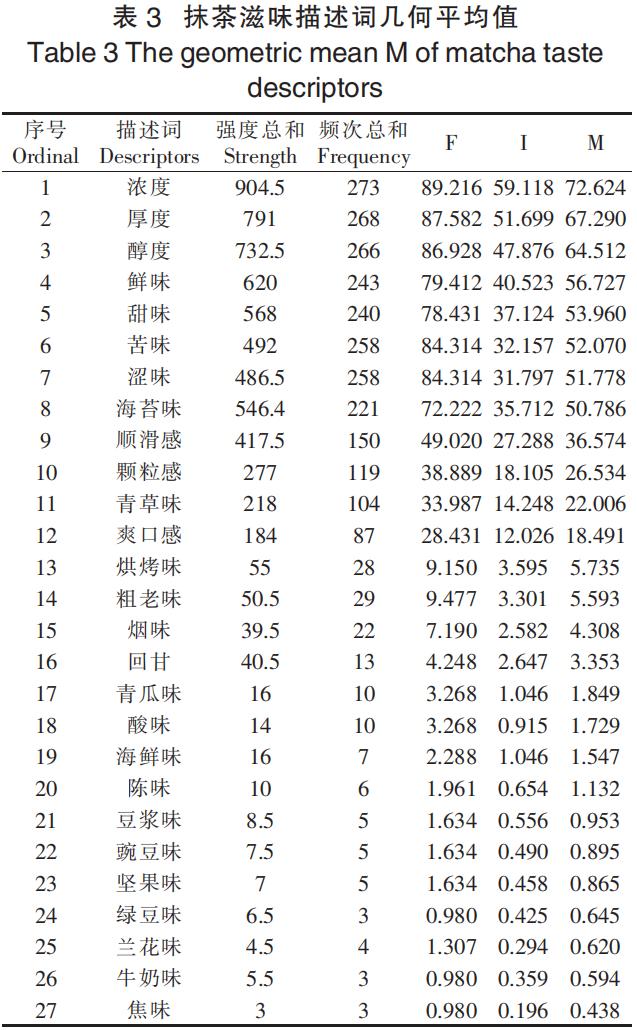

评价小组从香气和滋味两个方面对51个样品进行评价,一共产生112个描述词。整合使用频率高、共识一致的描述词,删减快感术语、定量术语及不适用该类茶的词,比如描述词中出现的愉悦、淡淡的,香高、香弱,抹布味、机油味等劣变味及一些同义词,最后得到55个描述词。结果见表2和表3。

清香和海苔香是抹茶最典型的香气。青草香在抹茶中也较为常见,其形成与抹茶的蒸汽杀青工艺相关,青草香也是蒸青绿茶的典型特征之一。烘烤、鲜甜、干草等香气在抹茶中也较为常见,在一定程度上也是决定抹茶香气品质的重要因素,丰富了抹茶的香气层次。烘烤香气源于高温碾茶炉干燥或后期复火提香工艺,而鲜甜香则与遮阴种植提高茶氨酸含量有关。兰花、坚果、焦气、粽叶等香气尽管频次较低,但其存在增强了抹茶的风味多样性。这些风味特征可能在未来的抹茶产品创新中发挥重要作用,成为新的感官亮点。综合来看,抹茶的香气以清新、自然为主,其中清香和海苔香是消费者最易感知的核心特征,构成了抹茶风味的基本框架。

根据市场上抹茶的品质侧重点,在滋味方面,研究了浓度、厚度、醇度、颗粒感等7个口感维度以及鲜味、甜味等5个基本味觉维度,并据此构建了抹茶风评价体系。如表3所示,浓度、厚度、醇度的口感维度和鲜味、苦味和涩味是在抹茶中较易感知到的滋味特征。而海苔味在茶汤入口后,也较易通过鼻后腔感知。抹茶的浓度、口感饱满度和醇厚感是影响消费者感官体验的几个关键因素,也是抹茶品质优异的体现。而苦味、涩味和海苔味的强度总和、频次总和也较高,也是抹茶的特征风味,是抹茶区别于其他茶饮的显著标志。相比之下,一些如焦味、花香味、奶味等指标的强度总和、频次总和则明显较低,这是因为这些滋味特征在抹茶中的表现不够鲜明,或者并非所有消费者都能明显感知到这些味道,从而导致了它们在整体评价中的相对弱势地位。

此外,像青瓜味、酸味、海鲜味、陈味等指标,虽然具有一定的特色,但在抹茶滋味评价中的提及率和强度均不高,说明这些味道并非抹茶的主流滋味特征,或者只被部分特定消费者所喜爱。而豆浆味、豌豆味、坚果味、绿豆味等指标的表现也相对平淡,这与抹茶本身的原料和制作工艺有关,这些味道在抹茶中并不占据主导地位。至于花香味和奶味,在抹茶这种以茶味为主的饮品中,更容易被茶味所掩盖,因此其表现并不突出。

2、描述词库的删选

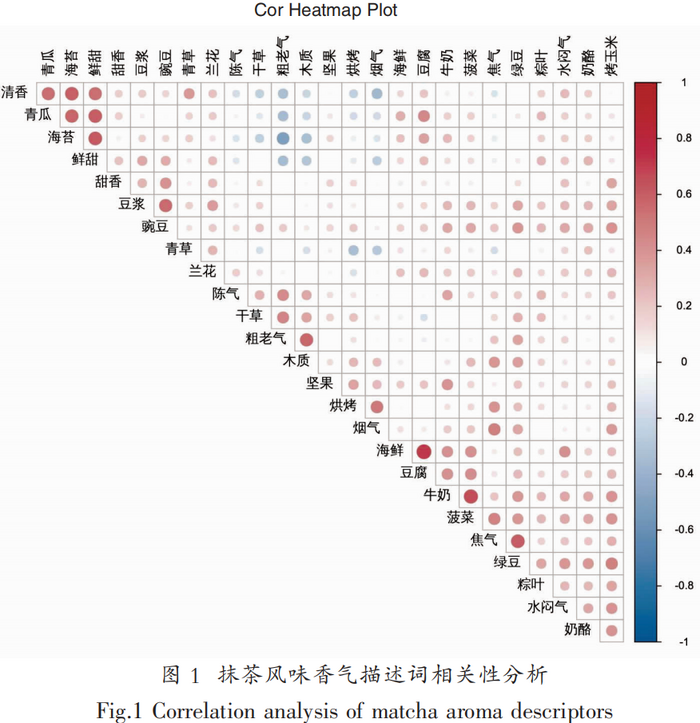

由表2可知鱼圆和柚子香,其M值<0.3,说明这两个词汇出现的频率和强度都太低,因此在图1删除了鱼圆和柚子香,不把它列为抹茶的香气特征。从图1中可以看出,“清香”与“海苔”之间的相关性系数为0.76,表明两者具有极强的正相关性。这意味着,这两种香气伴随在一个样品中出现频率比较高,但是这两个香气是明显不一样的,所以两个香气不能合并。这种相关性源于两者在风味成分上的相似性,或者是因为在相同的工艺或原料条件下,这两种特征往往会同时出现。“海苔”与“鲜甜”之间的相关性,其系数为0.70,属于较强的正相关性。这表明海苔香气往往伴随着鲜甜,可能是因为这两种风味在某些特定的抹茶品种或者加工过程中具有共同的化学基础。

然而,并非所有的感官特征之间都是正相关。“清香”与“粗老气”之间的相关性系数为-0.49,属于中等强度的负相关性。这意味着,当清香感增强时,粗老气特征往往减弱。这是因为这两种风味在感官体验上相互对立:清香通常代表新茶的特征,而粗老气则更多出现在陈茶或者品质不佳的茶叶中。

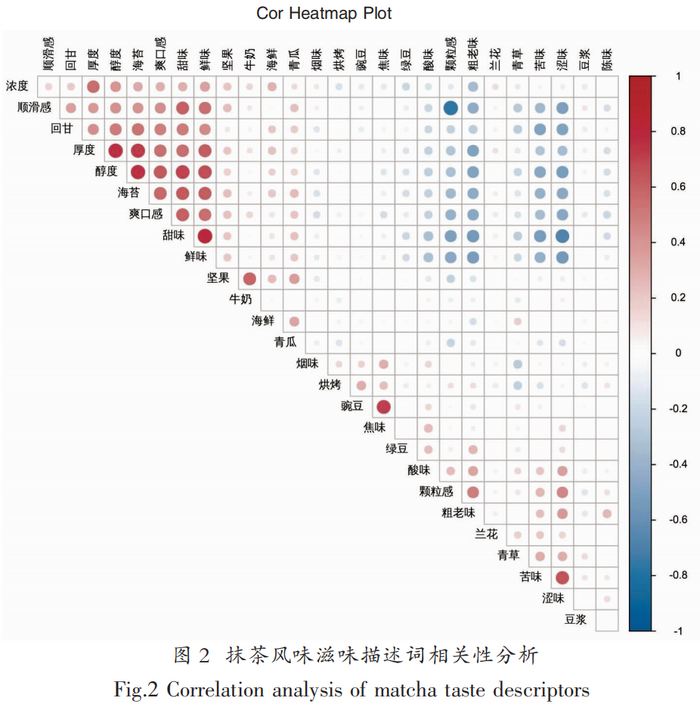

从图2可以看出,不同感官体验之间的相关性呈现出复杂而多样的模式。甜味与鲜味之间的正相关系数高达0.89,表明在审评过程中,这两种味道往往协同增强,共同提升整体的口感体验。醇度和厚度之间的较高正相关性也说明了它们在质感上的相似性,通常会被同时感知。负相关关系的存在也同样重要。甜味与苦味之间的负相关系数为-0.73,这意味着当甜味增强时,苦味通常会减弱。这种关系在抹茶拼配中尤为重要,因为通过调节这些成分,可以显著影响最终产品的口感。一些感官体验之间几乎没有线性关系,如甜味与烟草味、海鲜味与坚果味。这些低相关性甚至无关性的感官组合意味着这些感官体验是相对独立的,一种风味的变化不会显著影响另一种风味的感知。这在抹茶拼配中具有重要的启示,表明可以通过独立调节这些感官属性来创造出独特而复杂的风味组合。

从图1、图2中可以看出,不同变量之间的相关性呈现出多样化的特点。例如,“清香”与“青草”、“青瓜”和“海苔”之间存在较强的正相关,表明这些气味在感官体验上具有一定的相似性,可能源于其共同的化学成分或相似的风味基础。相反,“清香”与“木质”、“烘烤”和“烟气”之间呈现负相关性,表明这些气味与“清香”不兼容。有些变量如“粽叶”“鲜甜”和“甜香”与其他变量的相关性较弱,表明他们在风味体系中更具独立性。这些气味可能不受主要风味成分的影响,或仅在特定品种或特定工艺条件下较为突出。

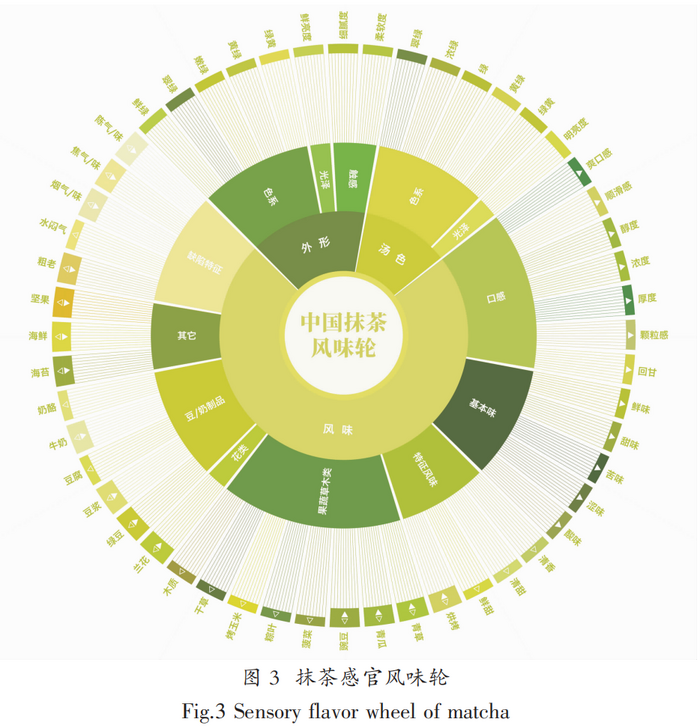

3、抹茶感官风味轮构建

为使得抹茶感官风味轮更加全面和系统,在香气和滋味的基础上根据GB/T34778—2017《抹茶》中对于抹茶的感官描述,增加外形和汤色的描述。香气描述词的筛选与确定是基于抹茶样品制备后,在不同温度阶段(热嗅、温嗅及冷嗅)时,鼻腔中所捕捉到的细腻香气变化。每一种香气都是抹茶独特风味的重要组成部分,它们在不同温度下的表现各异,共同构成了抹茶复杂且层次丰富的香气体系。滋味描述词的归纳与整理,涵盖了茶汤入口后瞬间激发的味觉感受,以及随后在鼻喉腔中持续回荡的余韵。基于以上过程产生的描述词,结合GB/T14487—2017《茶叶感官审评术语》和GB/T34778—2017《抹茶》应用相关性分析对首次删减之后的描述词进行分析和二次处理,最终确定抹茶香气描述词26个,滋味描述词27个,外形描述词8个,汤色描述词6个。

在实际感官审评中,研究发现香气和滋味的描述词有很多重叠的地方,比如有海苔香气常伴随海苔滋味,为了更系统高效地展示这些风味特征,感官评价小组经过深入讨论,并结合相关性分析结果,对描述词进行了归纳与层次分类,最终形成结构清晰的抹茶感官风味轮。该风味轮采用三层分类结构,涵盖抹茶的主要感官特征,使其在品质评估和市场推广中具备更高的实用价值。绘制抹茶感官风味轮见图3。

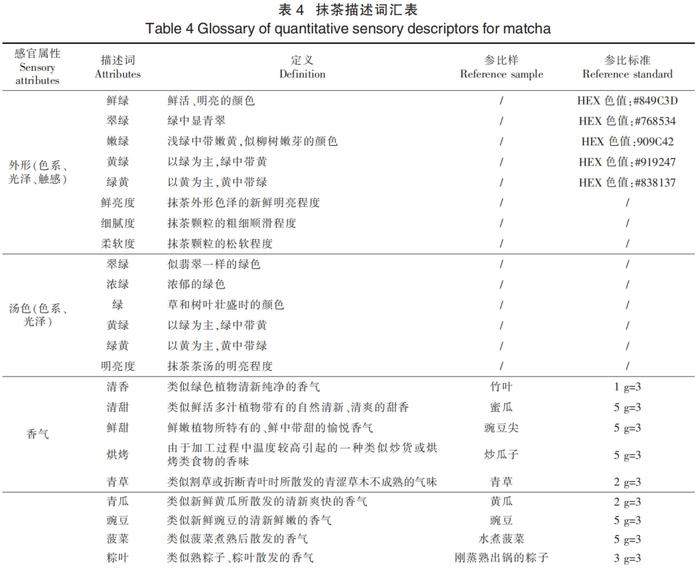

03抹茶描述词汇表

根据ISO11035:1994《Sensoryanalysis-ldentificationandselectionofdescriptorsforestablishingasensoryprofilebyamultidimensionalapproach》和GB/T29604—2013《感官分析?建立感官特性参比样的一般导则》,以审评员在感官审评过程中对抹茶感官属性强度的评价为依据,筛选出52个对抹茶感官风味具有显著影响力的感官属性描述词。52个词汇全面展现了抹茶的风味特色。为了确保这些感官属性描述词的准确性和实用性,文章对每一个描述词进行了详细的定义和阐述,以便审评员在进行感官审评时能够有章可循、有据可依。具体内容如表4所示。

在香气方面,描述词从“清香”到“焦味”,涵盖了从清新、淡雅的绿茶香到焦糖般的焦香等多种香气特征,每个描述词均具有明确的定义,以确保感官评估的标准化和可重复性。在滋味方面,描述词从“浓度”到“颗粒感”,包含了滋味的浓郁程度、厚重感、醇和程度、鲜味、甜味等多个维度。这些描述词为抹茶的品质评价提供了详细、可量化的标准,不仅有助于消费者更清晰地感知抹茶风味,也为生产者在产品研发和品质控制过程中提供了科学依据。通过对这些词汇的分析,我们可以发现抹茶在香气和滋味方面表现出高度的复杂性和多样性。这一特性不仅奠定了抹茶独特的感官价值,也为抹茶产品的创新研发及品质管控提供了重要的参考框架。

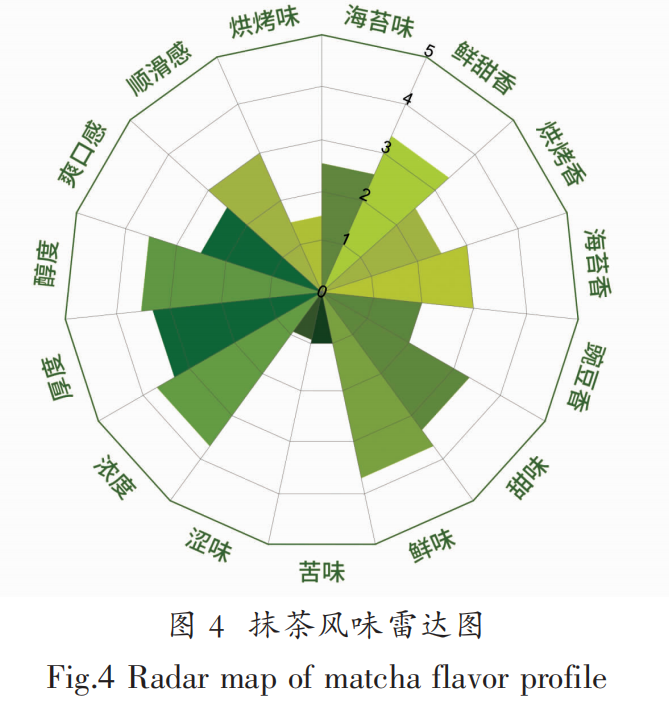

04典型抹茶风味剖面雷达图

图4是从样品库中随机选择一个样品,根据抹茶风味轮中描述的风味进行感官审评,并进行强度打分,绘制的抹茶风味雷达图。雷达图显示此样品鲜度较高,海苔香气明显,醇厚度和浓度都较高,苦涩味低,是一个品质优异的抹茶。

05应用与展望

研究通过一系列严谨而系统的感官定量描述分析工作,成功构建了一套科学、系统的抹茶感官风味轮,全面涵盖了抹茶的外形、汤色和风味。这些描述词准确捕捉了抹茶风味的多样性和层次感,全面揭示了抹茶独特滋味及感官特征。

在抹茶感官风味轮的构建过程中,采用了严格的筛选与评估机制,通过多轮专家评审和实证测试,确保所选描述词的科学性、准确性和实用性,使抹茶感官风味轮能够真实、客观地反映抹茶的风味特征。抹茶感官风味轮的构建,不仅为抹茶风味的描述提供了一套标准化、系统化的工具,能够更加准确、全面地描述和传达抹茶的风味特征,也为抹茶的品质管理、产品研发以及跨文化市场推广提供了重要的数据支持和决策依据。同时,对于推动抹茶产业的科学化、规范化发展也具有深远的意义。有助于提升抹茶在全球市场的品牌形象,增强消费者对抹茶的认知和信任,为抹茶生产企业提供产品改进和创新的参考依据,引导企业更加注重产品品质和口感。

抹茶感官风味轮还可用于消费者教育,帮助消费者更直观地理解与选择抹茶产品,清晰认知抹茶的风味特征和品质标准,从而优化购买决策。此外,抹茶感官风味轮还可以为抹茶产业的科研工作者提供宝贵的研究工具和数据支持,推动抹茶风味分析和品质评价的深入研究,促进抹茶风味研究的可持续发展。

作者简介:

魏唯唯

浙江诸暨人,二级评茶师,三级茶艺师,毕业于浙江大学茶学专业。现任浙江骆驼九宇有机食品有限公司研发经理,主要从事从事新茶饮和工业用茶原料开发等工作,擅长抹茶感官审评,拼配和应用。曾获2022年全国评茶员职业技能竞赛浙江省省赛二等奖。

基金项目:浙江省农业重大技术协同推广计划(2024ZDXT05-05);基于风味描述及电子眼技术的径山茶评价体系构建及应用示范(202407TD14)

具体内容详见《中国茶叶加工》杂志,2025年第2期文章《抹茶感官风味轮的构建及应用》,页码:80-88,作者:魏唯唯,董俊杰*,张俊,卢健,施陈吉,杜颖颖*,王超。

引用格式:魏唯唯,董俊杰,张俊,等.抹茶感官风味轮的构建及应用[J].中国茶叶加工,2025(2):80-88.